我友疑古玄同说:“凡爱摄影者必是低能儿。”1旨哉言乎!旨哉言乎!夫摄影之为低能玩意,正不待不爱的人说,便是我这冒充爱的人,也肯大承而特认。问其故,则因“摄影太容易了:无论何人,五分钟之内保可学会。”五分钟之内可以学得会的东西,当然进不得艺术之宫,因此,我们这班背着镜箱的特种“皮带阶级”,当然也就没有披起长头发,戴起阔边帽的福缘!

1此处实际是答客问形式。并不是钱玄同先生真说了这样的话。两人惯用这种唱双簧的形式。另见《奉答王敬轩先生》。

我们既然做不得艺术家,又开不得照相馆(我们要想开照相馆,一定是“六十天早关门”),而还白天背镜箱,晚上摸黑房,这究竟为的是什么?我说:不为什么;为的是消遣。所谓消遣,乃是吃饱了饭——或者说:吃不饱了饭——寻些事做,把宝贵的光阴在不宝贵中消磨了。八年前,鲁迅在绍兴馆抄写《六朝墓志》,我问他目的安在,他说:这等于吃鸦片而已。呜呼,吾于摄影亦云然。若言“为摄影而摄影”,以自比于艺术家之“为艺术而艺术”,则是冒牌西贝货,其不为高能诸君所齿冷者几希!

说到照相,就不得不联想到照相馆。曾有数次,有人看了我的作品,说,“你照得真好;照相馆也不过如此!”在他是恭维到了十二分,在我却气到了十二分以上。我并不说所有的照相馆都是不堪,而不不堪的也实在寥寥无几。他们的不堪处,还不在于门口挂起军人政客戏子婊子的照片,而在于把照相当做一件死东西:无论是谁的“脸谱”到了他们手里,男的必定肥头胖耳,女的必定粉装玉琢——扬州剃头匠与苏州梳头娘姨的手艺,给他们一箍脑儿包承去了!

其实,我们也不能完全冤枉照相馆;照相馆中人,也未必一致愿意这样做。无如他们是营业的;既要营业,就不得不听社会的使唤。正如沈尹默尽可以不吃猪肉;他若开了饭馆,忽然来了一客,叫“伙计!来一个三斤重的肘子”,他也不得不垂着双手说:“是;红烧的罢?”

二十年前的照相,照例是左坐公而右坐婆,中间放一张茶几;几上有的是盖碗茶、自鸣钟、水烟袋,或者还要再加上些什么不相干的东西。这种的照片现在已经不大看见了,而照相馆里闹的笑话,还仍旧是层见叠出。某照相馆的掌柜告诉我:“有时候,我们自己觉得照得很不错,顾客却以为极坏,说:‘这是什么东西!非给重照不可。’有时候,我们自己觉得照得真不像样,顾客却得意非常,添印了一打又一打。有时候,我们觉得面孔太大了,非加上软光镜不可,顾客却愤愤的说:‘我好好的脸,怎么你给照浮肿了!’甚而至于有过一次,有一位老先生要照一个一尺二寸的半身。我们说:‘这样照出来一定不好,不如照了小的再放大。”而他一定不愿意,而且还许用软光镜;请问这样照法,如何能照得好?又有一次,一位太太吩咐后面的要用马路的背景,前面却要放上几儿、椅儿、花儿、瓶儿、琴儿、瑟儿,种种的摆设。这样不伦不类的布置,我们照的时候就在笑了,照出来叫你看见了,如何不摇头而叹气。”呜呼!吾其摇头而叹气乎?“天下无如吃饭难!”

然而还有更倒霉的咧!人家请了个画师来,当然要由主人亲自招呼,至少也是书记、帐房、侄儿、小舅子之类;先请坐,次请茶,再请烟,也是一定的程序;画到一半,亦许还端出四碟子的无聊点心来。找了个照相的来可就两样啦!“来了么?叫门房里等。”于是乎劳你驾,稀臭的门房里请你坐一下;而门房大爷的底子钱,也就不得不给。说的是三点钟照,看看已经四点了,上头还是睬也不睬。于是乎再等;由四点而四点半,而五点,而五点半,夫然后才敢陪着笑脸向门房说:“劳驾上去回一声:再迟啦光不够啦。”于是乎门房大爷慢拖慢拖的走进去,一走走了半点钟。于是乎再过了半点钟,才见主人们吃得酒醉糊涂的滚也滚的走出来,一走又走了半点钟。于是乎这样排,那样排,一排又排了半点钟。于是乎照:这可用不着半点钟,一秒钟就够了!

这种的职业简直不像人做的!幸而我们虽照相而不开照相馆,犹得自命清高,窃附于长衫朋友之林。人家见了,也得瞎敷衍两声,说:“您照相照得好啊!这玩意儿倒有意思。”其实,这好比我们洗澡之后,自己也会扳起臭脚来修修扦扦,幸而不到澡堂里去做扦脚的买卖,此所以仍得像煞有价事而上傲王侯耳!

“照相是五分钟之内可以学会的”,这也是句真实不虚的话。譬如我买了一个镜箱,怎样装胶片,有两分钟就学会了;怎样对光,怎样板机,有三分钟也就很够学会了。于是乎我就提了镜箱出门去,看见有什么好景致,扳一张,卷一张;便是没有什么好景致,茅厕边也去扳一张,卷一张;而我的亲戚、朋友、小弟弟、小妹妹们,知我有了镜箱了,一个个都来要求我扳一张,卷一张,而我也正苦没有什么东西可照,乐得给他们扳一张,卷一张。扳了卷了之后,冲洗的事有别人做,印晒的事有别人做,放大的事也有别人做……总而言之统而言之,我只消能于扳一张卷一张,我就“会了”。

我“会了”之后,每年夏季取出镜箱来扳,冬季藏着镜箱听其陈蛀;到过了十年,作品也就贴满了十大本了;于是乎我就“会了”而又“会了”。无如我这十年的“会了”,还只等于五分钟的“会了”!而人家却有苦心研究了十年还不敢说“会了”的,呜呼!此“会了”之所以可恶而该打也。

照相总比不上图画,这也是件千真万确的事。不信你拿一幅极好极好的照相给一位品评家看,他必定说:“好是好的,可惜是照的,不是画的。”这句话里所包含的意义是:先问是画不是画,好不好是其次。但是,假使你拿一幅极不堪的画给他看,他可又要说:“这是什么东西!算不得画!”这又是要问好不好,而不问画不画了。这是什么逻辑?

有人说:“照相是有假借的,图画是用真本领画出来的。”不差不差;然而请问老爹:写生之谓何?且就音乐作一更的切之比喻:口唱是用真本领唱出来的;流氓的唇吹哨,是用真本领吹出来的,其余无论何种音乐,都是要假借乐器的;然而……然而照相总比不上图画,这是千真万确的!

照相可以分作两大类:第一类是复写的,第二类是非复写的;若加上照相馆的“肥头胖耳”“粉雕玉琢”的一类就是三大类。

第一类的“复写”二字,要活看,不要死看。譬如一页古书,一幅名画,你把它清清楚楚,一丝不变的翻印下来,这是复写;一个古迹,一个古董,你把它清清楚楚,一丝不变的照下来,也是复写;推而至于天文照相,飞艇照相,显微镜照相等,也都是复写。复写的主要目的,在于清楚,在于能把实物的形态,的的切切的记载下来。所以“写真”二字,正不妨给这复写一类独用了。

那么,第二类的非复写,就该称作“写假”么?如果你要这样说,我也可以答应。但我的意思,却要称作“写意”;这并不是上海人喝了洗锅窀水坐马车游夜花园“写意来西”的写意,乃是要把作者的意境,借着照相表露出来。意境是人人不同的,而且是随时随地不同的,但要表露出来,必须有所寄藉。被寄藉的东西,原是死的;但到作者把意境寄藉上去之后,就变做了活的。譬如同是一座正阳门,若用写真的方法去写,写了一百张还是死板板的一座正阳门;若用写意的方法去写,则十人写而十人异:有的可以写得雄伟,有的可以写得清劲,有的写得热,有的写得冷,——我们看到了这种的照相,往往不去管他照的是什么东西,却把我们自己的情绪,去领略作者的意境;换言之,我们所得到的,是作者给与我们的怎样一个印象(impression)而不是包造正阳门的工程师打给我们的一个样。譬如“云淡风轻近午天”是个印象;你若说:“云作灰白色,不甚绵密;风力每秒钟二公尺;时间为上午十点三十五分”,这就是一篇死帐,还有什么意趣呢?

然而我们并不菲薄写真照相。我们承认写真照相有极大的用处,而且承认这是照相的正用。但我们这些傻小子,偏要把正用的东西借用歪用——想在照相中找出一些“美”来——因此不得不于正路之外,别辟一路;而且有时还要胆大妄为,称之为“美术照相”。

以写真照相与写意照相比,手腕有不同之处:写真照相只须有得一个“术”(technique)字,而这术字却必须做到一百分;写意照相于术字之外更须有一个“艺”(artistique)字,——不过,术字不必到一百分,能有七八十分就够;艺字却是不能打分数的:能有几分就是几分。写真照相只须有工夫:写意照相于工夫外还得有一点小小的天才。有工夫而没有天才,不如早早罢手;有天才而没有工夫,结果必至于眼高手底,空口说白话。

无意中写出了“美”与“艺”“术”等字,真是阿弥陀佛,罪孽不浅!但因一时没有别的适当的字可用,只得借用了。此外还有一个“画”字,后文也要借用,其定义只是一幅有花纹的东西,并不必是用笔画出来的。先此郑重声明,免得冒了牌到地方厅去吃官司。

说到写意照相,“清”“糊”二字就成了大问题了。三年前,光社展览时,有位批评家对于某号作品,抽出自来水笔来得意洋洋的在批评簿上批了“out of focus”三个大字,直把作者气到了发昏章第十一。到近来,居然也有跑到照相馆里去照相的,说明要照得糊涂些,不要太清:这真有些“世衰道微,人心不古”了!

原来“清派”与“糊派”,不但在我们贵国,便是在鬼子国里,也是直到今天还在打得头破血流,人翻马仰。而其实,这种的打架真打得太无聊。只须把照相的门类分别清楚,大家尽可以相安无事。如果是写真照相,就只有一个清字,糊一点便该打手;所以这个清字是绝对的,不是相对的,至于写意照相,却要看作者的意境是怎样:他以为清了才能写出他的某种意境,那就是他的本事;他以为糊了才能写得出,那也是他的本事。我们只能问他的意境写得出写不出,以及写的好与不好;至于清与糊,应由他自己斟酌:他有绝对的自由。

不过,就我的意见说,写意照相中绝对的清是没有的,绝对的糊也是没有的:有的是偏于清一点,或者是偏于糊一点;不过这两个偏于之间,其距离可以有得十万八千里!

何以写意照相中能有糊的可能?这却要在原理上说一说:

第一,人的眼睛有两只,而照相镜却只有一只眼。以两只眼睛同时看一样东西,因视线角度之不同,必定比用一只眼睛看去略略糊涂一点(但若只用一只眼睛看,就要比用两只眼睛看吃力一点);不信你可以闭去一只眼,用单眼对着无论什么一样东西看,其边缘必定十分光锐,到用两眼同看时,就可以和混得多。所以,若要画面上所表现的东西和我们眼睛里所看见的一样,必定要有相当的含混;若为独眼龙计,自然又当别论!

第二,我们看东西,只是看一个大概,并不像看显微镜一样逐丝逐点的研究。所以,我们看见一个人,不必要数清了他的一丝丝的头发才知道他是一个人;看见一棵树,也不必要数清了它的一张张的叶子才知道它是一棵树。若然一幅画,把人的头发和树的叶子都一丝丝一张张的表现了出来,它对于人与树,当然是很忠实的了;但对于我们的眼睛,却并不忠实,因为它所表现的,并不是我们所看见的。

第三,我们看东西,决不是不论远近,都是一样的清楚:必定是愈近愈清,愈远愈糊,中间可以一层层的分做了无数等。照相镜就不是如此:你可以做到二三尺之内非常清楚,一到三尺以外就极糊;也可以做到远处极清,近处反极糊;若是一味求清,也可以做到不论远近都是绝对的清,——这种都与我们眼睛里所看见的事物不符,即所谓不合“透视”的原理。若要做到合于透视的原理,就非在清糊之间加以研究不可。

上节从物理上证明糊的可以存在。若然我们只依据了这种的理论做去,则无论何人的作品,清糊的程度应当一样或者是大致不离左右。事实上却又不是如此:前文说过,偏清与偏糊之间,距离可以很大。这又是什么缘故呢?我说这是美术上的安排,是脱离了理知而专属于情感的一件事。

先说“线”。譬如我们画一条很光很匀的线(有如用鸦嘴笔画成的),无论是曲是直,看上去总是死僵僵的,没有什么意思的。若然拿枝毛笔,蘸些半浓半淡的墨水,在宣纸上随意挥一笔,这一笔尽可以不成物形,却是活的,不是死的,看上去似乎中间含蓄着许多的意味,虽然连我们自己也解释不出究竟是什么意味来。照相虽然不是用笔画成,其线条之是否含有意味,却是一件异常重要的事。若然你照得极清极清,把所有的线条都照得整整匀匀,露筋见骨,人家看了,必定觉得全无意趣:所有的东西多直现在纸面,更没有什么纸背或纸外的东西可资玩味。若然照得糊一点,使所有的线条都不是枯瘦的而是丰腴的,画中的事物,就可以由死板的变而为生动的;看的人也自然是余味盎然,不再感觉到平直无聊了。

美术作品的意趣,在于以我自己的情感吸引别人的情感,即所谓同情之徵求。要达到这目的,在消极方面最重要的一件事,就是不要使人感到疲劳;而可以使人感到疲劳的,却不外乎两件事:一是琐碎,二是突兀。譬如一棵树你把它一张张的叶子都照了出来,人家觉得零零碎碎,看不胜看,心上就讨厌了。又画面上此物与彼物之交界,只是浓淡间的转移;其由浓入淡或由淡入浓,若然都是骤突的,人家看了,觉得满纸都是锋芒棱角,心上也很容易感到疲劳。要是糊一点,使琐碎的东西消灭了而变为匀和,使锋芒棱角藉着腴线隐藏了而变为含蓄,于以使看的人先觉得这幅画没有什么讨厌处,然后慢慢的来赏鉴它的好处,那就好了。

最后要问作者对于某一作品,所要表现的究竟是哪一种意境。如果是灵秀的,苍老的,萧疏的,就应当偏于清一点;如果是朴茂的,浓重的,恐怖的,就应当偏于糊一点。这里面可以分做了无数的阶级,只要作者善于斟酌就是了。

“善于斟酌”四个字,实在是清糊问题的总解决。把这句话解释起来,就是:“按着物理上说,按着艺术的手段上说,糊不但可以有,而且必须有。不过,要是斟酌不当,就不能有得好结果。”有些人不知道糊只是造美的资料,而竟认做了美的全体,于是乎糊!糊!糊!直糊到一塌糊涂,这就糟不可言了!

就方术上说,糊可以分为两种。一种是“透视糊”(frou perspective),是有层次的;一种是“美术糊”(frou artistique),是全体一致,没有层次的。

透视糊的好不好,只有在对光时可以做得着主。法国puyo造的一种“风景镜头”(objectif landscape),就我自己的经验说,是个很好的东西,可惜不容易买得到,买到了也不容易用;而且要用这镜头,起码要用六寸片,最好是八寸片,这对于一般非职业的照相家的经济与劳力两方面,都有点不大相宜。就普通的镜头而论,则以法国pulligny在二十年以前所定的一个公式最为简便而切用。他以为不论镜头大小,若然把光圈的直径收缩到20mm,则透视上的清糊,必能恰到好处:小于这个数目的必定清得太多,大于这个数目的必定糊得太骤。准此推算,则二寸片的光圈应为f3.8,三寸片的应为f5.5,四寸片的应为f68至f75,五寸片的应为f8至f9,六寸片的应为f10至f12。(这只是就普通的风景而言,并不是所有的照相都可以如此。)

至于美术糊的做法,却以加用软光镜为最好。我们可以在照相的时候加上软光镜;到印出之后,如果已经够糊了,就照样放大,如果还不够,则放大时不妨再用一次软光镜;要是还不够,还可以增加放大的倍数。有些人以为对光时故意对错一点,也是造糊的一法。这在放大的时候,亦许可以用得;在照相时,恐怕焦点一错,光中所含色素都要跟着错,那就一定没有好结果。

照相时的“曝露”,即所谓“开镜门”,真是一件性命交关的事。曝露错了,无论你用什么方法补救,总补救不到数。不过,严格说来,绝对正确的曝露,是做不到的(亦许三十、五十次中能碰到一次,但只是“碰到”而已),而且就实际上说,也不必做到,只须做到近乎正确,已经很好。因为无论什么片子,其感光力必有相当的“范围”(latitude);只须曝露的时间,在这范围之内,结果就不会很坏。普通片子的感光范围,必在半与二之间;换句话说,就是应当曝露一秒钟的,你若减为半秒或加为二秒,结果还是相差不多;若然少于半秒或多于二秒,那就出于范围之外了。

在这曝露一件事上,已有很多的人用过了很多很多的工夫:做成专书的,做短篇文章的,造表的,造公式的,造特别器具的,总算起来,至少也总有一二百人罢。但到了实用时,这些东西的用处就很少:专书与文章,不能完全读熟在肚里;表与公式,一般人都不耐烦用(有时碰到了一样东西,非用最迅速的手段不能照下来的,若等你三一三十一的算,到算好时,连那东西的影子也没有了);特造的器具,用颜色玻璃的很靠不住;用感光纸的靠得住些,但就我个人的经验说,究竟还不大便当。那么,究竟该用什么呢?我说,最好的方法是用经验。你若预备牺牲十打片子,在这十打片子之内,你每照一张,便把曝露的时间仔细写下;到洗出后,把所有的片子逐张研究,逐张比较;到十打片子用完,你的经验一定可以批得六十分了;若能牺牲二十打片子,那就可以批到八十分以上。这是个一劳永逸的方法。

不过这种做法,说起来容易,做起来就很难:恐怕一千个人中,不见得能有一个两个有这样的耐心。所以,就一般人而论,简单的曝露表,还是必要的。而曝露表中最简单,我自己经验下来觉得很可以用的,却要算法国houdaille所造的一个:

分全年为明暗两季:明季从3月到10月,暗季从11月到2月。

分物体为三类:在阳光中者属甲类,不在阳光中而受光强者属乙类,不在阳光中而受光弱者为丙类。

明季只用f6.3与f9两种光圈,暗季只用f4.5与f6.3两种光圈。

片子用普通的快片(133h.d.);如用特别快片或慢片,应照数加减。

这个曝露表是无论什么人都可以在三分钟之内记熟的;要是完全依着这个表照相,所得结果虽然未必很好,却总还可以对付,要是把表里的数目当做折中数,应用时斟酌情形,略为加减,那就更好。可是,这又用得着经验了。为完全没有经验的人打算,最好是用吴郁周先生的曝露表;虽然稍稍麻烦一点,只要能不把你的片子白糟掉,也就很可以赔偿你的辛苦了。

有好多照相朋友都很忙,或者是很懒,所做的事,只是一个“扳”字;其余的事,就完全交给别人去做。这实在不很好。至少至少,洗片子总不能假手于人。因为片子的好坏,一大半是靠托在扳上,余下的一小半,就完全靠托在洗上。洗手好,即使是扳坏的片子,也可以校正一点;洗手坏,便连很好的片子也给糟蹋了。我并不说代人冲洗底片的商店都是要不得——他们的经验总比我们多些——不过碰到买卖忙的时候,先生照顾不了,就不得不委之于学徒;要是学徒又倦了,把你的片子浸在显影盘里睡上一,到睡醒时然后哎哟一声取出,那就妙不可言了。而况要判断曝露的时间的正确与否,最好是在显影的时候,看影像现出之迟速与程序;要是人家替你把片子洗好了,你依据了片子去判断受光的深浅,那就未必可靠:安见不是照得很好而洗坏了的呢。所以,洗与扳是相需为用的:能扳而不能洗,犹之乎能识字而不能写字。又如你要到内地去旅行,自己不会洗也非常不便:不但曝露过的片子搁久了要坏,便是照了而不能立时看看,要到一年半年之后才能知道是好是坏,这种的气闷,也就有点受不了。

就我的经验说,洗片子的药,以rodinal为最好,而且最经济,最便当;不过要洗得深一点:不然,到了定影水里要减了一层,就太浅了。

许多照相朋友以为要把人物照得好,就得有美人儿;要把风景照得好,就得有好景致。这种的见解我实在不敢赞成。因为我们的目的,是要造美,不是要把已有的美复写下来。

若然把已有的美复写下来,而其结果居然是美,也就罢了。无如事实上竟不易占到这样的便宜:往往很美的美人,照到了纸上就全无美处;很好的景致,到了纸上也竟可以变得乱七八糟,不成东西。其故由于眼中所看见的事物的美,与纸上所表现出来的影像的美,并不是一件事:换句话说,这两种美之成立,所根据的条件是完全不同的。

要照得好相,第一要把目中美即纸上美的见解打破:取景时,不要相信自己的眼睛,不要相信finder(因为它所代表的是目中的影像),所可相信的,只有一块毛玻璃,因为毛玻璃上的影像,即是将来的纸上的影像。

依纸上美所应有之条件,以判断毛玻璃上的影像的美不美,这是从事于写意照相或美术照相的人千万不可忽略的一件事。

究竟纸上美所应有的条件是怎样?这就“一言难尽”了。

事物的影像,可以分析为三种原素:一是形,二是光,三是色,——这三种原素本是不能分离的,现在把它分离开来,只是为讲说上的便利罢了。

色在美术照相中,并不十分重要;因为现在的颜色照相还很幼稚,不能在美术照相中占到相当的位置;通常所谓美术照相,都是没有颜色的照相;既然没有颜色,自然在颜色上不必有什么讨论了。

不过也有两件事应当注意:第一,在毛玻璃上看影像时,不要被颜色欺蒙了:不要说“好!颜色配合得真好!”要知道这种的颜色是不能留存的;你若不预先注意到这一点,到洗出来时必定大失所望,甚而至于一张片子完全没用。所以在毛玻璃上看影像时,应当牢记着“色即是空,空即是色,”专在形与光上用工夫。

第二,照相中只有黑与白,所以无论什么颜色,到了照相中不变为黑,即变为白。不过,在我们眼睛里所看见的颜色,蓝近于黑,黄近于白,红处于两者之间。到了照相里,却变做了蓝近于白,红与黄都近于黑。这是纸面上所表现的,同我们眼睛里所看见的冲突了。要免除这弊病,应当用“正色片”,再在镜头上加用黄玻璃罩;有一种不用罩的正色片,用起来很便当,不过价钱贵些,而且在中国也不容易买到。

形是画的骨子,光是画的命脉。要是一幅画中,只有形而没有光,这一幅画就变做了死的。所以照相不但要善于取形,而且要善于取光。但是,如果没有形,光就无从附着;所以形的研究,更在光的研究之前。

形是线的集合体:把无论什么形折开来看,只是几条线便了。线有垂直线、水平线、斜线、曲线四种;一幅画中所用的线,必略有所偏:房屋和树木是偏于垂直线的,草原和海洋是偏于水平线的,山坡和屋顶是偏于斜线的,人像和动物是偏于曲线的。

偏于垂直线的画,往往宜于直幅;偏于水平线的画,往往宜于横幅;偏于斜线与曲线的,横幅直幅都可以。

但是,所谓偏于某种线,并不是说画幅中某种线的分量最多,却是说某种线对于我们的刺激力最大:譬如一幅画中,有许许多多的树木房屋,垂直线可以说很多的了;但假使中间有一条s形的路,我们看上去,必定首先看见了这条路,然后才看见树木和房屋;那么这一幅画,就只能说是偏于曲线的,或者说是以曲线为主线的。又如海面和海中的波纹,都是水平线,或者是近于水平线的曲线,但假使画幅中有一只很大的船,上面的桅杆,下面的倒影,都非常刺目,我们就应当说这一幅画是偏于垂直线的,或者说,以垂直线为主线的。

垂直线、水平线、斜线,可总名之曰直线,直线的好处,可以使人振作精神;其坏处,乃在陷画境于呆板。联结直线而成的折线(zigzag),要是不很复杂而安排得好,却可以别有一种风趣;否则棱角太多,易使人感觉疲劳而生厌恶。

要之,直线在画幅中所占的分量,虽然可多可少,却不宜多到十分之十;至少至少,也总该有一两分的曲线去补助它。但曲线不必是显的,有时候也可以用隐的:例如把许多斜线排成一个辐射形,或把许多平行的水平线排成一个马蹄形,看画的人虽然没有看见真正的曲线,脑子里却得到了曲线的印象,而且亦许还是很好的曲线的印象。

反之,十成之十的曲线,却可以构成很好的画,不必有藉于直线的帮助。不过在一幅全用曲线的画中,略略参进一两条直线去,也可以增加不少的趣味。

这样一说,就要说到“陪、“衬”两字了。

前文说过“主线”这个名词。陪与衬,是对于主而言;故有主线,即有陪线,有衬线。

陪就是重复,衬就是相反。譬如主线是垂直线,主线安排定了,别在一适宜之处作一条次要的垂直线,那就叫做陪线;若然不是垂直线而是水平线,那就叫做衬线。

垂直线以水平线为衬线,水平线以垂直线为衬线,斜线近于垂直线者,以水平线为衬线;近于水平线者,以垂直线为衬线,近于四十五度者,水平线与垂直线均可作衬线。

曲线得取相宜之直线为衬线;直线亦得取相宜之曲线为衬线。

曲线亦得取曲线为衬线,但方向必须近于相反;若然近于相同,那就是陪线了。

所谓陪线或衬线,其所处地位以及给与吾人的刺激力,与主线相较,应处于次要的一个阶级上;若然过于这一个阶级,那就是一幅画中有了两条主线了;若然不到这一个阶级,它就不能算得陪线或衬线,只能打在“散线”里算。

一幅画中有了两条主线,就要破坏画幅的“单纯”(unité);若然只有一条主线,其余都是散线,算不上陪线或衬线,则主线太孤单,决然站立不稳,这都是“章法”(composition)上的大忌。

所以一幅画中,除主线之外,至少必须有一条陪线或一条衬线;若能两者兼有,那自然更好。但陪衬线也不宜太多;太多了要使画面庞杂,不成其为章法。

讲到章法,最要注意的是画主(subject principal)。

画主就是画幅中最重要的一件东西,所谓重要,是说它在全画中被放最重要的地位,而又最能吸收观者的趣味。

但“一件东西”的“一件”二字,应当活看:有时是一件,有时却是许多件的合体。譬如一棵高大的树,我们可以认为一件东西而当做画主;但如三五棵树丛生在一起,我们看上去,只觉它丛生有得有趣,合成了一个美的总体,并不像植物学家一样把它一棵棵的分析出来看,这也就应当认为一件。

有时候,并不是一件完全的东西而只是一件东西的一部分,在画幅上也可以认为一件东西而当作画主;例如照半身人像,或者是单照一个很大的头,眼睛便是画主。

画主既然是一件东西,换句话说,就是线所构成的物形,但画主与主线是两件事,不能彼此相混。

有时候,画主与主线可以并而为一;例如以一棵高大的树做了画主,而同时这一棵树的垂直线,就兼做了画中的主线。有时候,画主与主线可以分而为二,例如海面上有两只鸥,主线是海面的水平线,画主却是鸥;又如半身人像,主线是人身的垂直线,画主却是两只眼睛。

一幅画中,只能有一个画主,不能有得两个。譬如两只石狮子,你若把它端端正正一边一只的照下,那就不能算得有章法;必须换一个位置,使一只近些,一只远些,到了画幅中,一只大些,一只小些,大的作为画主,小的作为“陪从”(subordonné),这才略略有些意思。

画主是最能吸收观者的趣味的东西,所以在造画时,应当极意斟酌,使它能享受画面上最好的权利,使全画的精神,完全集中在它身上。

有时候两件东西碰在一起,似乎彼此都可以做得画主的,作者应当毅然判断:究竟取哪一个。若然迟疑不决,以为两者不妨兼取,其结果必至于两败俱伤。

譬如有一棵很美的树,其附近处有一条曲线形的路,你若要以树为画主,就应当找到一个位置,看上去能把树的美完全发挥出来,路的美不美,却不妨看做第二件事;反之,你若以路为画主,就应当掉换一个位置,把它的曲线美安排到了最美的一步,然后再去顾到树。

风景带动物(人或禽兽),是风景为主而动物为从;人物带风景,是人物为主而风景为从。这两种画的作法完全不同;若然一面要顾着风景,一面要顾着人物,实做“物华天宝,人杰地灵”八个字而无所偏重,结果是“戴了石臼跳钟馗,吃力不讨好。”

画主在画中,应占有最好的地位。地位的好坏,可以分作两方面说:

第一,就远近说,我们可以把画中所表现的形象,分作近、中、远三层(这是最粗略的分法)。画主的位置,通常都在近层或中层上;也有在远层上的,不过要安排得好。

第二,就幅面说,有“强点”,有“弱点”,画主应当避去弱点而处于强点之上。

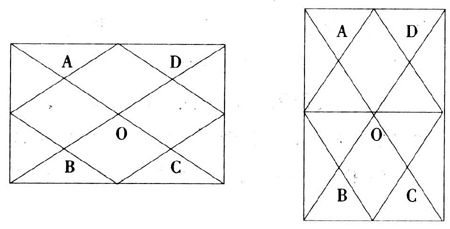

强点是最容易受到观者的注意的一点;弱点适得其反:是个最不容易注意到的地方。弱点在画幅的正中央,强点在中央点与四角的半中间。如图,o为弱点,abcd均为强点。强点之中,似乎右边的dc两点,比左边的ab两点又要强一点,这里面究竟有什么道理,是没有方法可以解释得明白的;亦许因为人的眼睛,不生在中央而生在两旁,所以注视两旁的成份,比注视中央的成份多一点,又因为平时做工写字,用右手多于用左手,从而右目较左目为发达,所以两目同时看在纸上,右目所得到的印象,比左目所得到的要浓一点。

但是,我所说的强点弱点,只适用于我们这种不登大雅之堂的照片;若然有什么盛举,如纪念会欢迎会这类,要照相,当然要请阔老先生坐中央,呜呼!此亦天经地义也!

半身人像中无所谓近层远层,只须对光时注意着两只眼睛就是。眼睛的位置,多少总要偏于上半幅一点。不要恰恰在上下间的平分线(即横中线)上;至是否在左右间的平分线(即直中线)上,却没有多大的关系;不过偏左的时候,眼光必须向右注,偏右的时候,眼光必须向左注;若然眼光是正的,眼睛的位置却是偏的,那就不能保持画面的“均衡”(équilibre),看画的人就有“不稳固”(instabilité)的感觉了。

风景画的地平线或水平线,不应在画幅的横中线上,总要高一点或低一点。高于横中线的,全画的气息可以高伟些,但太高了要不稳固。低于横中线的,在稳固上不生问题,不过有时不免有平庸的气息;而且不宜太低:如将全画上下间分作三等分,则近底的一条等分线,最适宜于地平线或水平线;如分作四等分,则近底的等分线,便是地平线或水平线的最低界;若比此更低,画面就要有洼陷的气息了。

如果是左右平分的景物,就应该取偏一点的景,不宜以景物的中心,置于直中线上;因为“衙门八字开,有理无钱莫进来”,是世间最讨厌的事。

上面说过“陪从”这一个名词。陪从是对于画主而言;陪从的作用,第一是免除画主的孤单,第二是保持画面的均衡。所谓均衡,是说把全画面上的东西放在手里等,其重量应当各部调匀,不要这一部分失之太轻,那一部分失之太重。我们知道画主的重量是很大的;它的位置,又不在画幅的中央而在一旁。所以,他若偏于甲面,乙面就觉得太轻了。必须乙面上也配上一个或几个次要的东西,然后重量才能相称。但何以不用等要的东西而用次要的呢?因为两个等要的东西放在一起,就是一幅上有了两个画主了。两个不等的东西又何以能保持均衡呢?因为画面上的均衡,不是天平式的而是秤式的。

画主与陪从,不必是同类的东西,却也不能相异得太离奇。譬如是一间破陋的古屋,旁边站着个时装的美女;或者是一丛浓艳的牡丹,旁边有个灰衣大哥在那儿大骂“他好的!”或者是一株清劲的梅花,有位翎顶辉煌的老爷打着道子来看,——这就不伦不类,破坏了景物的调和了。

画主与陪从之外,余下的零碎东西,可总称曰“附从”。

不论画主、陪从,对于画面总担负着“团结”的使命。所谓团结,亦即前文所说过的“单纯”:画中影像虽多,而主要的意趣,却只有一个;换言之,即画中事物,彼此间都应气息相照,而成为一“局”。若然一幅中有两个局,我们把它切了开来,还仍旧可以各为一局,这就不能算得有章法。

反之,一局不完,也不能算得有章法。局的完不完,可以看画的人的眼光的起止为标准。我们看画,总是从画主看起,渐次以及于画边。假使画边有一个人或一件东西,其气息向外而不向内,我们看到那里,意境就不免被它拉到画外去而不能停止于画中,这就是一局不完。又如画中有一条路,其一端从我们的近身处起,渐渐的蜿蜒入画中,我们看起来,当然依着这方向看去,若然它的彼一端,并不在画中消灭(消灭谓远至不可见,或被一丛树遮去了),而仍旧从别一边缘走出画外,我们的意境,也不免跟着它到画外去,这也是一局不完。这类的例,举不胜举,只能随时体味。

还有一件章法中很重要的事,我们可以套用“清党”的名词而称之曰“清画”。

清画中包含着两种职务。第一种是排除没中用的东西。画中景物,总是愈简单愈好,所以一幅画,只要采取几件重要的东西,使宾主安排得妥当,便算完事;零零碎碎的不相干的东西,不妨一概割弃。第二种是排除要不得的东西。世间事物,本来是无论其本身之美丑如何,都可以用美术的手腕制造为画中美的;但也有几种东西,本身并不甚丑,到了画中,却变做了奇丑不堪,简直是要不得。据我的经验,广告牌与电杆,应当归入此类;最近又觉得高粱也很讨厌。但别人的意见是否与我相同,却不得而知。

光是画的生命;若然依据章法,将各种景物安排得很好,而不能采取适当的光,这一幅画还仍旧是死的。

就方术上说,光可以分为两种:一种是玻璃棚里的光,可以用人工调节变化的;一种是室外的天然光,不能调节变化,只能斟酌采取。

处分玻璃棚里的光,另是一种技术,今且不说;至于室外的天然光,却应避去顶光(即正午的光)、直光(即与镜头同一方向的光)、反光(即正对镜头的光)三种而用斜光:最好的斜光是四十五度,即上午八九点钟或下午三四点钟的光。但是,这只为谨守绳墨的先生说法;也尽有人用人家所不用的光而出奇制胜。

但无论是谨守绳墨也好,是出奇制胜也好,在光的研究上,总要顾到“参错”与“调匀”两件事。所谓参错,是说画面上应当有黑处,有白处,不能一套板的平均;所谓调匀,是说画面上虽然有黑处,有白处,而这黑与白间的精神是融合的,是一致趋向着美而造成一个美的总体的,不是各管各的帐而闹得乱七八糟的。

参错与调匀,应当从大处着墨,不应当零碎,零碎了就要变成拍卖旗,甚而至于变成满脸麻子!

研究光的配合,最扼要的方法是先在画面上定出一个主光(一块大黑或大白);主光定了,再找陪光与衬光(主光为黑,则陪光为黑,衬光为白;主光为白,则陪光为白,衬光为黑。陪光与衬光的面积及浓度,总要比主光差一点。)一幅画中的光,如果能有一主,一陪,一衬,已就很好;陪光与衬光多一点不要紧,主光却与主线和画主一样:只能有一个,不能有两个。

光有软硬。黑白间的距离大者为硬,小者为软。硬光可以唤起精神,软光可以增加韵味。但太硬了可以使画境陷于干枯,太软了也可以造成混沌的境界而使人不快。

光有深浅。黑的总量多者为深,少者为浅。深光的趣味浓郁,浅光的趣味轻灵。但太深了近于臃肿,太浅了近于松懈。

光的软硬深浅,也和景物的清糊一样,只是作者意境中的事,不是方术或规律所能限定的。

岂物软硬深浅清糊而已,写意照相的总体,主完全寄附在作者的意境之内:必须先有了意境,然后才可以把方术规律拉过来,做个参考;否则无论方术如何高妙,规律如何精严,你只有死板板的依着它做,做到完了你还不知道你自己在哪里,怎还能说这一幅画是你的!

所以,所有的方术规律,只宜置之一旁,略备顾问,不必依样画葫芦,做到绝对或完全的地步;若然你真能把你的意境表现得好,便在这上面欠缺一点,也全不打紧。

开了这么一大套的话匣子,可以赶紧“收摊”了!且抄一段故事下来做个尾声。

“葛延之在儋耳,从东坡游,甚熟。坡尝教之作文字,云:‘譬如市上店肆,诸物无种不有,却有一物可以摄得,曰钱而已。莫易得者是物,莫难得者是钱。今文章,词藻事实,乃市肆诸物也;意者,钱也。为文若能立意,则古今所有翕然并起,皆赴吾用。汝若晓得此,便会做文字也。’”

苏老头儿想来不见得会欺我们的罢。

再抄一段:

“嘉靖初,南京守备太监高隆。人有献名画者,高曰:‘好好!但上方多素绢,再添一个三战吕布最佳。’人传为笑。沈石田送苏守《五马行春图》,守怒曰:‘我岂无一人跟者耶!’沈知,另写随从者送入,守方喜。沈因戏之曰:‘奈绢短少,画前面三对头踏耳!’守曰:‘也罢也罢!’”

我们虽然不要把作品送给阔人看,而这一类的倒霉事,却也尽有机会可以碰到。碰到了怎样呢?“也罢也罢!”

(附言)

有许多人以为美术是模仿图画的,这实在是个很大的错误;至少至少,我个人总不愿意这样主张。因为画是画,照相是照相,虽然两者间有声息相通的地方,却各有各的特点,并不能彼此摹仿。若说照相的目的在于仿画,还不如索性学画甘脆些。